Vilar presenta “La Argentina Moderna”, libro clave para entender las raíces del presente nacional

EDUNER presentará el sexto libro de Juan Antonio Vilar: “La Argentina Moderna”, de su colección sobre la historia nacional. Será en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde el autor fuera docente y formador de comunicadores y educadores durante décadas. Dialogamos con Gustavo Martínez, director de la editorial, sobre el libro, la presentación y el proyecto integral de publicaciones de Vilar.

Homenaje entrerriano a Paysandú y Soriano “por la hermandad”

La Junta Abya yala por los Pueblos Libres -JAPL- decidió entregar el reconocimiento anual Conciencia Abya yala 2023 a las comunidades de Soriano y Paysandú, de la República Oriental del Uruguay.

Manuel Belgrano: Apuntes sobre un revolucionario

Este 20 de Junio, Día de la Bandera Nacional, se cumplen 203 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, quien fuera mucho más que el “creador de la bandera”: fue economista, abogado, periodista, militar, patriota y revolucionario.

A 30 años de la histórica marcha contra los despidos masivos del gobierno de Moine

El 21 de enero de 1993 Entre Ríos se vio conmovida por una de las movilizaciones populares más enormes e impresionantes de las que se tenga registro en la provincia. Como un aporte a la construcción de la memoria histórica de nuestro pueblo, uno de sus protagonistas lo cuenta en primera persona.

Juicio por la Verdad en Chaco declara crímenes de lesa humanidad a la Masacre de Napalpí

Es un hecho histórico que sienta un precedente para la jurisprudencia internacional y un acto de reparación histórica para los pueblos originarios de la Argentina. El Juicio por la Verdad, realizado en Chaco, responsabilizó al Estado por la matanza perpetrada en 1924, en el marco del “genocidio de los pueblos indígenas”.

La Semana Trágica y nuestra memoria (*)

En tiempos de gran influencia de las corrientes anarquista, socialista y sindicalista revolucionaria en el movimiento argentino, entre el 7 y el 14 de enero de 1919, durante el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, se desarrollaron los sucesos que pasaron a la historia como la Semana Trágica. Osvaldo Bayer analizó y recordó aquellos acontecimientos 80 años después “como la fecha histórica más negada de nuestro pasado”, días sangrientos en que un reclamo por mejores condiciones laborales en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en Buenos Aires, fue salvajemente reprimido, dando lugar a la generalización del conflicto y una reacción brutal de las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales, con cientos de asesinatos, detenciones y torturas.

San Martín y los antipatria del siglo XXI

El 13 de marzo le escribió al gobernador santafesino Estanislao López: “Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas, como éstas no sean a favor de los españoles y su dependencia”

Con un desprecio a su pueblo que supera cualquier imaginación, hay en nuestro país-colonia una corriente de habitantes que se ha expresado contra el impuesto a la riqueza, contra la expropiación de Vicentin y ahora, pretenden usar el aniversario sanmartiniano para una nueva felonía: Por la justicia y la libertad.

Son los cómplices necesarios del crecimiento de contagios de Covid 19 a niveles más que preocupantes, que no solo no reconocen la catástrofe sanitaria en que dejó su gobierno el país, sino que niegan los pasos dados en recomponer esa capacidad en medio de la pandemia. Festejan que se enferme y muera su pueblo, como lo han hecho públicamente.

Son los que han defendido el saqueo y endeudamiento macrista como un derecho, del que tal vez reciban alguna limosna, solo por su odio y falta de pertenencia nacional para con su propio pueblo y nación, sin que siquiera los inmute la desvergüenza del facineroso que se burla de ellos desde los hoteles más caros de París y desde Saint Tropez. Su “justicia” es la mesa judicial, la que arma juicios y no toca a los socios del extranjero, a los cipayos.

En esa defensa incompatible con la dignidad de una nación soberana, han militado contra la intervención de Vicentín, empresa que protagonizó un saqueo fenomenal, sin importarles que no le pagan a 3.500 productores GENUINOS estafados por esa mafia, que siguió la fuga de divisas cuando dejaron de darles los dólares de Lagarde.

Son la vergüenza de una nación soberana, que no termina de cumplir los objetivos de San Martín. Fue San Martín, junto a Belgrano los que impusieron en Tucumán “libres de España y de toda metrópoli extranjera”, cuando los vendepatria de entonces, encabezados por Rivadavia les negó apoyo para la construcción del ejército de los Andes, lo acusó de “robarse el ejército del norte” [1] y planearon su asesinato, como el de Belgrano, a quién tuvo que enviar Güemes un médico para que lo atienda en su enfermedad y resguardarlo de un atentado, como el que terminó con la vida de Moreno.

Esa cáfila pretende usar la memoria de un verdadero héroe nacional y latinoamericano para humillarnos una vez más ante las coronas extranjeras, y lo hacen con el más absoluto desprecio al prójimo, y el apoyo criminal de un periodismo obsceno, que festeja los contagios. Mientras los sectores populares, que sabemos que el virus Covid19 no apareció por “magia”, vino en avión, defendemos la difícil política de salvaguardar la vida de nuestro pueblo en las actuales condiciones, por lo que no hace ese tipo de criminales movilizaciones.

La oligarquía siempre blasfemó sobre nuestro pueblo. Ellos son “distintos”. Ahora se superan, pretenden usar la memoria de San Martín para atacar el legado de independencia nacional y latinoamericana del propio San Martín, enfrentando a los traidores internos.

La defensa de miserables privilegios parece no tener límite en las mentes colonizadas que han regido los destinos de nuestra patria y pretenden seguirlo haciendo, condenándonos a ser una eterna colonia.

¡Volveremos a cruzar los Andes las veces que haga falta para derrotar la vileza, la ignominia, la mezquindad de los sobrados de todo!.[2]

Por una segunda y definitiva independencia nacional, ¡Viva la gesta Sanmartiniana!

[1] http://institutocirculomss.com.ar/2017/12/10/san-martin-fue-tildado-por-traicion-a-la-patria-por-bernardino-rivadavia-y-julian-alvarez/

[2] https://lahistoriacantada.wordpress.com/2017/05/15/los-sesenta-granaderos-san-martin-cruza-la-cordillera-en-una-camilla/

* Publicado originalmente en Infoydata.com, reproducido por Río Bravo el 17 de agosto de 2020.

En primera persona, cuando la memoria de la vida cotidiana se adentra en la historia de los pueblos

A Fermín Chávez. 13 de julio de 1924 -13 de julio de 2.020

«Paisaje del Pueblito» por Fray B. Chaves Giménez S.O.P (Fermín Chávez)

“Una poblada loma de aromitos

está fragante de los áureos ramos.

Se ve, trepada en las pulposas tunas

la calandria cantando,

y sobre el cerco del corral primero

las tacuaritas su oración coreando.

Van las mansas torcaces

con su plumaje claro,

a picotear las perfumadas flores

del hermoso naranjo…”

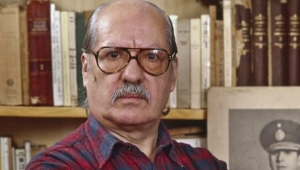

La historia sujeta al revisionismo necesario de las diversas miradas, no tendría principio ni tampoco final, y no hay manera contrafáctica de probar el “qué hubiere pasado si los hechos no hubieren sido”. No hay modo, la historia es hechos y los hechos historia son, aún aquellos que son actos de simple vida cotidiana. Hace 25 años tuve el privilegio, por así decirlo, y sé que a él no le gustaría el término, de conocer en la Biblioteca Popular de Nogoyá al Prof. Fermín Chávez. Un hombre menudo, de cabellos lacios y canos, afable y con una voz firme de maestro que enamoraba escucharlo. Había sido invitado a compartir una conferencia en la Biblioteca Popular, recién llegado de Buenos Aires, y esa noche pueblerina, en una jornada organizada por Eduardo Miguel Ramat, por entonces Presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca, nos encontramos atravesados de historia y de pasiones por la política. Mi temprana curiosidad por la política me llevó a cruzar en mi camino la vida de Fermín Chávez, por definición peronista, peronista de Perón, un hombre de fe, pero también de ciencia, un sabio de andar corriente para quien así lo quisiere. Para mí, como joven de los 90 saliendo al mundo, fue descubrir la historia, descubrir que siempre hay otra historia, la que no se cuenta, la que alguien con intención no nos dice, descubría eso que llaman el “revisionismo histórico”. Esa noche me zambulló en la historia de esta América profunda, de la Argentina obrera, india y peronista, de “cabecitas negras” y de revolución de la “Chusma Radical”.

Admito que me quedaron, y algunas hasta hoy, angustias sobre el pasado que se hace presente. Recuerdo haberle preguntado: -¿Por qué la designación de la esposa de Perón como vicepresidenta, sabiéndose enfermo y con la muerte cercana?, y su mirada, sus expresiones… -Esos son los interrogantes de la historia. Desde entonces seguimos en contacto. Me regaló en otro encuentro, también en la biblioteca, un dibujo en grafito de Juan Arancio; caminos cruzados, y caminos de historia desde “El Pueblito” natal hasta la historia del mundo. Hoy leer a Fermín Chávez es adentrarse en la historia, en la grafía de la argentinidad espiritual, es asumir las batallas populares desde los intestinos mismos de la Patria, es asumir la política en la plena dimensión de la existencia. 25 años después de haberle encontrado, me atrevo a volver a los recuerdos por medio de una obra homenaje a propósito de las “Jornadas de Pensamiento Nacional”, que organizáramos como parte de la propuesta educativa de la escuela Secundaria Nro. 75 “Del Bicentenario” con el Profesor Alfredo Gómez y que por la pandemia de covid19 quedaran pospuestas. Por medio del Dr. Faustino Schiavoni, un promotor del pensamiento nacional y destacado cuadro político de Entre Ríos, a cargo del Instituto de Estudios, Investigación y Capacitación del Partido Justicialista Distrito Entre Ríos, se compilan todas las tapas de los libros de Fermín Chávez, poeta, historiador, político, revolucionario, creyente, humanista, obra que pretendía ser expuesta en este 13 de julio, aniversario del natalicio de Fermín Chávez.

Fermín, así de simple y así de complejo como lo llamábamos, Fermín, puedo contarlo en primera persona. Lectura obligada para pensar la historia y las pertenencias a la Patria, una que incluso con él se ensañó por pensar, por saber. Ese saber que interpela como necesidad el adentrarse en la historia para saber de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos, así las recorridas necesarias de la historia, Fermín en su tiempo y en el nuestro, en sus obras de la cultura nacional, como “Civilización y Barbarie en la Historia de la Cultura Argentina”, lectura que descubrí tardíamente en el regalo generoso de la escritora Graciela Anita Chisty.

Este nuevo aniversario de su natalicio nos pone a la posibilidad de sus lecturas, de sus interpelaciones a Sarmiento y al bronce de los relatos oficiales. Está ahí, en la cultura popular que se hace ingenio y que anida en las demandas a la escuela y a la educación, en las reivindicaciones populares, en la conquista de derechos, es reivindicar la necesidad de una independencia cierta, cultural, política, económica, mental. “Cuando Ramón Doll denunciaba el divorcio efectivo entre nuestras clases pensantes y la masa de la población, establecía sin duda una de las premisas más fundadas de nuestro proceso cultural. Porque tal aseveración podía constatarse como un hecho real, de obstinada permanencia a lo largo de un siglo de tareas espirituales. Pero, cuando el crítico nombrado formulaba sus lúcidas apreciaciones, se estaba ya incubando en el país un movimiento de ideas que, bajo matices diversos, iba a expresar no solamente la necesidad de echar por la borda estériles imposturas, sino también la de crear autoconciencia nacional. Y agreguemos que resulta curioso advertir que el comienzo del nuevo proceso indicado coincide con la muerte de Leopoldo Lugones, el argentino más notable de una generación que debió experimentar, entre la miel y el vinagre, la última etapa de nuestra república liberal y mercantil” Fermín Chávez en “Civilización y Barbarie en la Historia de la Cultura Argentina” Buenos Aires, Argentina, marzo de 1988. Ed. Colihue.

Fermín, poeta entrerriano de venas mestizas, hoy a 96 años de tu natalicio, andarás entre las palmas sobre las que escribiste “Cogollos” para saciar la hambruna, buceando la búsqueda de nuestra historia, encontrando los enfrentamientos apasionados de Urquiza y Mansilla, recuperando nuestra identidad latina de negros y de indios, mestizaje que no se rinde a la mirada eurocéntrica de la entrega. Tu militancia nacionalista por la tierra y por el pueblo, quedaron aquí en el asidero del tiempo escrito, en tus poemas que ya son nuestros, el revisionismo que se bate a duelo en las redes sociales.

Fermín Chávez y su tiempo, mientras avanza la memoria para no matar el futuro, volver al recuerdo es revivir ese encuentro en la Biblioteca Popular de Nogoyá, con Eduardo Ramat, con quien seguramente estarán conversando de Peronismo, con Juan Arancio, otro que ha partido, con tu Ricardo. Hoy la Biblioteca aquella lleva tu nombre: Biblioteca Popular de Nogoyá “Fermín Chávez”, por iniciativa de María Mercedes Defilippe Beltramino y de Faustino “Cacho” Schiavoni”. Esa noche de la inauguración yo rendía “Procesos civilizatorios mundiales”, y recuperé tus escritos sobre José María Rosa.

Así los tiempos de las historia, recuperar la vida cotidiana para pensar la vida de los pueblos. A tu memoria de historia y de poesía Fermín Chávez, a tu memoria que es nuestra historia; ¡A tu memoria!

Publicado en Río Bravo el 12 de julio de 2020.

El San Martín que nos esconden

En el video que presentamos, el licenciado en Sociología mendocino Facundo Guerra, nos presenta un San Martín que a menudo nos esconden la historia oficial y la versión edulcorada que divulgan los medios masivos. A partir de un trabajo de investigación realizado en 2010, en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, Facundo Guerra se mete de lleno en una historia de proyectos inconclusos, mitos y falsificaciones, lealtades y traiciones.

"San Martín y la guerra de independencia" fue el título de este trabajo que posteriormente el investigador siguió desarrollando. ¿Cómo hizo el General para formar un ejército de 5 mil en una provincia de 20 mil habitantes? ¿Cómo trabajó la inteligencia, el espionaje y la contrainteligencia, en un contexto en el que tantos poderes diversos querían truncar su propuesta? ¿Cuáles eran los proyectos en pugna dentro y fuera de nuestro naciente país? ¿Cuáles ideas de independencia y liberación quedaron inconclusas y qué es lo que sí se consiguió en aquella gesta que comandó San Martín? ¿Qué tiene para decirnos hoy San Martín? ¿Qué tienen su acción y pensamiento que ver con muchos de los debates que nos damos en la actualidad?

La independencia inconclusa: "la película que venimos viendo hace dos siglos", dice Facundo Guerra y nos alienta a seguir levantando las banderas de la soberanía, la justicia y la libertad de los pueblos; para avanzar en la conclusión de aquellos sueños y proyectos que San Martín y los suyos abonaron, construyeron y nos legaron.

Publicado por Río Bravo el 23 de junio 2020.

Ilustración de tapa: Ricardo Carpani; Música: Mario Soto.

Carta a Ramón Carrillo desde Entre Ríos, 2020

Estimado Ramón:

Le escribo desde bastante lejos, estoy en el año 2020, el año de los enfermeros y el aniversario del natalicio y fallecimiento del General Manuel Belgrano.

No tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero Jorge García, de Salud Pública, me habló mucho de usted. Él tenía sus libros, que alguna vez publicó Eudeba. Otro que siempre lo pone de ejemplo es el Dr. Horacio Micucci, del Foro Patriótico y Popular; que sigue pensando en la necesidad de muchas EMESTA para la producción pública de medicamentos.

Este tema de los medicamentos no es fácil: al Dr. Illia y al gran Oñativia se los llevó puesto un Golpe de estado, sí, como ese del 55 que vino a destruirlo todo.

Le cuento que no la estamos pasando nada bien. Tenemos 40% de compatriotas en la pobreza y los buitres de siempre están al acecho. Hay cosas que no cambian con el paso del tiempo; desde hace muchos años que vienen por todo y lo están logrando. Cada vez estamos más endeudados y con nuestro pueblo más hambriento.

En estos últimos tiempos, a los problemas que ya teníamos se le sumaron las epidemias, que como bien usted sabe, no distinguen de clases sociales, pero siempre, siempre, hacen más daño entre los más pobres, en aquellos a los que no le llega el agua, donde la comida escasea y el sistema de salud atiende de a ratos.

Siendo justo con usted, tengo que agradecerle haber pensado y realizado esas grandes obras para atender la salud del pueblo, llegando a todos los rincones del país o -como usted decía- a esa Argentina Profunda. Sin sus ideas y obras, este pueblo la habría pasado mucho peor.

Le cuento que hasta el día de hoy se habla de usted, hay cosas que no se olvidan. Sus obras quisieron ser destruidas, y en gran parte lo lograron, pero no fue sin resistencia y lucha de los trabajadores de la salud. Hoy tenemos un sistema de salud para ricos y otro para pobres, la administración de la salud fue transferida a las provincias y cada una se hace cargo como puede.

Pero hay un montón de gente que sigue pensando en el sistema de salud que usted empezó a construir, muchos de los hospitales que se construyeron en su gobierno siguen en pie. ¡Qué bueno que los pensaron reforzados! Resistieron el paso del tiempo y a los gobiernos que poco les interesa la salud de su pueblo.

Le cuento que en estos días, apareció en todos los medios comunicación, ¡Usted sigue molestando Carrillo!

Se revolvió el avispero. Hasta opinó el representante del gobierno inglés. Sí, esos caraduras colonialistas que ocupan nuestras Islas Malvinas, y también los mismos de siempre, los que se arrodillan y rinden pleitesías a los que nos someten y nos humillan.

Carrillo, la colonización mental sigue vigente, algunos dudan de las capacidades de nuestros científicos y tecnólogos para un desarrollo independiente al servicio de nuestro pueblo. Pero la realidad no se puede ocultar y,

hace unos días, científicos argentinos descubrieron cómo diagnosticar de forma temprana un virus que nos está complicando; cómo serán las vueltas de la vida, en esto hay una parienta suya.

Me enteré que a veces decía que sus ideas no eran suyas y que, para que lo escucharan, se las atribuía a científicos de países remotos y con nombres raros para que le prestaran más atención.

En estos días lo salieron a bancar la gente de a pie, esos que todavía conservan la memoria y lo recuerdan con nostalgia, y también vi a al diputado Juan Carlos Alderete hablar de Ud. y de sus luchas contra las epidemias, así que no está todo perdido; los otros estaban con el tema de la Receta Digital... En otra oportunidad le voy a volver a escribir y le cuento de eso. El diputado que habló de usted es de un movimiento social, de la Corriente Clasista y Combativa, es de esos que pelean por tierra, techo y trabajo, los Cayetanos.

También habló de usted el Dr. Jorge Luis Pellegrini y dijo que quienes lo atacan son los mismos que quieren destruir nuestra causa nacional que es la defensa de la Salud Pública. Otro que lo defendió fue Dr. Alejandro Olmos Gaona, quien posteó en su Facebook: “Hay que ser un verdadero miserable para asociar a ese eminente médico que fue Carrillo, con los nazis, o con supuestas experiencias médicas para curar la homosexualidad, protegiendo a médicos alemanes que pretendían hacerlo. Y además de miserable, mentir descaradamente, para confundir, y sugerir un 'costado oscuro' del más grande sanitarista que tuvo el país, que llevó a cabo durante los ocho años de su gestión una política sanitaria, que ni antes ni después nadie quiso igualar”.

Creo que se entendió muy bien eso que alguna vez dijo: "Frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas".

Sus palabras, su trabajo y su obra nos muestran un camino; seguiremos estudiando, investigando y trabajando para hacer posible ese sistema de salud que usted soñaba y empezó a construir. Un sistema de salud que atienda las necesidades de un pueblo sin distingo de color, de clase social y de provincia.

No sé si va a estar en un billete (Usted vale mucho más que 5000), pero le aseguro que estará siempre presente en aquellos que sueñan con un país más justo y soberano.

Le mando un gran abrazo.

* Bioingeniero Fernado Sassetti. Prof. Adjunto (UNER)

Publicado por Río Bravo, el 22 de mayo de 2020.